Видеоигры связаны с прогрессом, и большинство из них невозможно пройти за одну сессию, поэтому логично, что прогресс можно «сохранить» и продолжить игру позже, не начиная с нуля.

Сохранение игр сегодня воспринимается как должное, но при знакомстве с ретроиграми становится понятно, что удобство сохранений не всегда было повсеместным или таким гибким в плане выбора места и времени для сохранения. Предлагается отправиться в путешествие по истории и рассмотреть, как сформировалась современная система облачных сейвов.

Мир без сохранений

На заре игровой индустрии понятие «сохранения» игры не существовало. Игры предполагали прохождение до экрана «конец игры», после чего фиксировался рекордный счёт. Сам счёт отражал прогресс. Таким образом, система сохранений существовала в виде рекорда и инициалов игрока — до выключения аркадного автомата.

Когда появились домашние консоли, их дизайн копировал аркадные принципы. Игры были короткими, простыми, с акцентом на повторное прохождение для улучшения навыков и набора очков. Сохранение прогресса не требовалось, так как игры в этом не нуждались.

Системы паролей: примитивные файлы сохранений

С появлением более сложных консольных игр, особенно в эпоху 8-битных систем NES и Sega Master System, прохождение за один присест стало невозможным. Понятие «сложность NES» возникло из-за увеличения времени игры за счёт высокой сложности, так как картриджи имели ограниченное пространство для хранения.

Без памяти для хранения прогресса продолжение игры решалось через систему паролей. При завершении игры и выключении консоли игрок записывал пароль, который выдавался на ключевых этапах, например, в начале или конце уровня. При следующем запуске игры пароль вводился на специальном экране, позволяя продолжить с нужного момента.

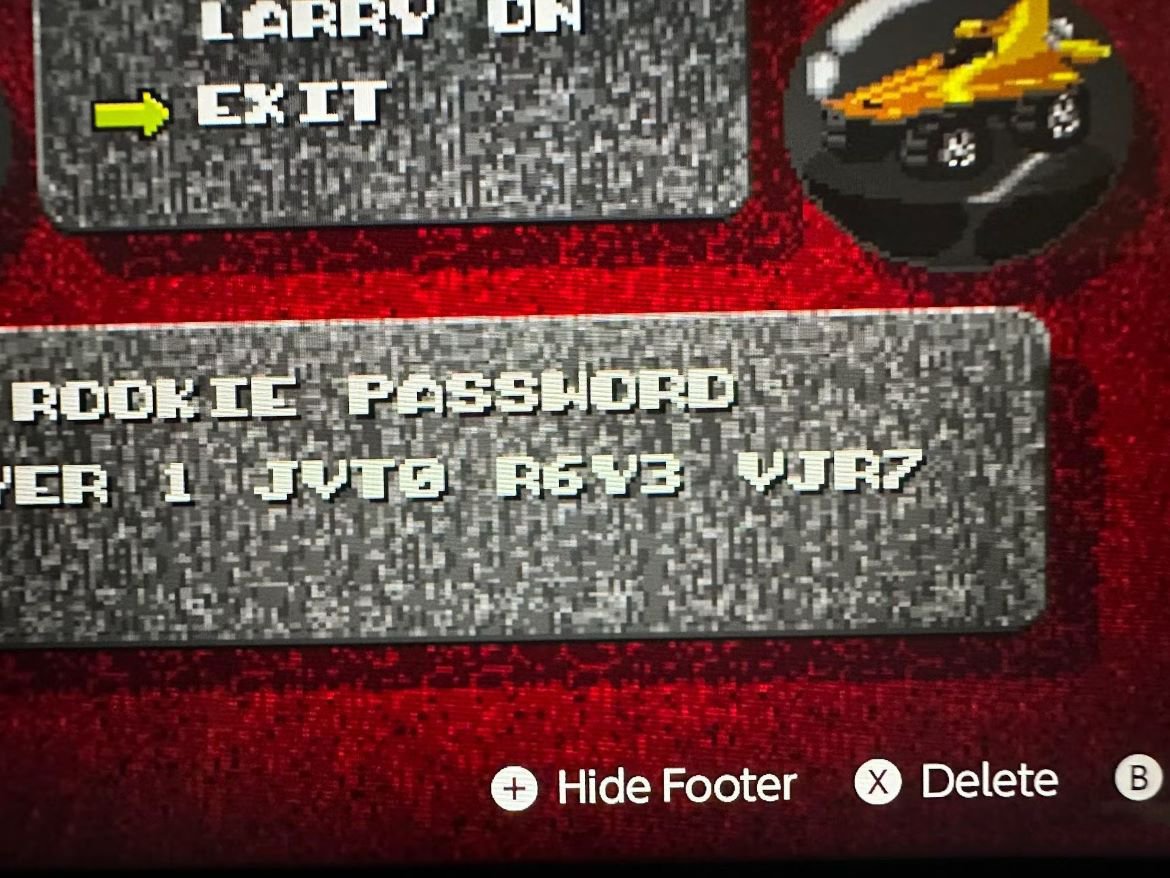

В играх с одинаковым началом уровня пароли были фиксированными. Однако в играх вроде Rock n’ Roll Racing (которая до сих пор запускается на Switch) всё усложнялось.

Уникальная машина, сумма денег и набор улучшений делали пароли динамическими. Вот как выглядит один из таких паролей.

Точный механизм работы неизвестен, но предполагается, что каждая цифра или буква кодирует определённое значение: количество кредитов, тип машины, купленные улучшения и другие параметры прогресса.

Системы паролей легко поддавались взлому и передавались между игроками. Журналы публиковали пароли как «читы», позволяя начать игру с максимальным количеством жизней или пропустить уровни.

Батарейные сейвы: файлы на картридже

Следующим шагом стали сохранения с батарейным питанием. В переходный период некоторые игры выпускались в двух вариантах: с паролями и с внутренними сохранениями на специальной памяти SRAM в картридже. Обе системы сосуществовали долгое время.

Сейвы на батарейках были удобны: не нужно было записывать или вводить длинные пароли, а сохранения оставались с картриджем. Например, игру Zelda можно было взять к другу и продолжить с того же места. В ту эпоху в картриджи нередко встраивали отдельные чипы, включая графические.

Система работала хорошо, но SRAM была энергозависимой. Без питания от батарейки данные исчезали. Удивительно, но многие картриджи сохраняют данные спустя 30 лет и более.

Батарейки со временем разряжаются, и данные теряются. Замена батарейки возможна, но требует специальной процедуры для сохранения данных. Также существуют устройства для считывания сохранений перед заменой батарейки.

Карты памяти и внешние накопители

В итоге производители консолей решили, что вместо памяти в каждом картридже лучше использовать единое хранилище на консоли. На самом деле переход произошёл с появлением оптических носителей, таких как CD-ROM, на которые нельзя было записывать данные. Для сложных игр пароли уже не подходили, поэтому появились карты памяти.

Консоли, такие как первая PlayStation, имели два слота для карт памяти, куда сохранялись игры. Карты можно было менять, брать к друзьям, копировать и управлять сохранениями. Память на картах была энергонезависимой, не требуя батареек.

PlayStation была доступной по цене, но карта памяти в комплект не входила. Реальная стоимость консоли включала цену карты, если только игрок не ограничивался аркадными играми.

Системы NEO GEO от SNK предлагали карту памяти, совместимую с аркадами и домашними консолями. Начав игру в аркаде, можно было сохранить прогресс и продолжить на консоли NEO GEO AES, использующей ту же архитектуру, что и аркадная MVS.

Жёсткие диски и внутренние накопители

Оригинальный Xbox стал первой консолью с обязательным жёстким диском. У PS2 была опция жёсткого диска, но использовалась она только для определённых игр, а не для сохранений.

Наличие встроенного жёсткого диска позволяло сохранять игры сразу после покупки консоли. Также можно было устанавливать части игр для улучшения производительности, загружать дополнения, патчи и другие современные функции. После Xbox почти все крупные консоли оснащались встроенной памятью с возможностью расширения.

Облачные сохранения, кроссплатформенная синхронизация и ПК

С появлением сетевого подключения консолей и ПК сохранения начали синхронизироваться с онлайн-аккаунтами. На консолях это часто платная услуга (кроме Xbox), на ПК — обычно бесплатная. Сохранения остаются в безопасности даже при поломке устройства.

История сохранений на ПК менее сложная, так как домашние компьютеры всегда имели записываемую память. Ранние игры позволяли сохраняться на дискету с игрой или на отдельный диск. С распространением жёстких дисков в конце 1980-х и начале 1990-х сохранения стали удобнее. Игры вроде Doom, Baldur’s Gate и Civilization активно использовали гибкие системы сохранений.

Возможность сохранять прогресс стала ключевым фактором для создания более глубоких, сложных и долгих игр.